La Mutualité impériale

Après la courte parenthèse républicaine de 1848 durant laquelle les associations ouvrières se voient reconnues par la Constitution, l’arrivée au pouvoir des conservateurs et l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République signent le retour à la rigueur : dès le 19 juin 1849, le droit d’association est à nouveau suspendu. Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 et la proclamation du Second Empire accentuent encore ce tournant autoritaire par la mise en place d’un pouvoir très fort et répressif à l’égard du mouvement ouvrier. Traumatisées par le souvenir des journées insurrectionnelles de juin 1848, les pouvoirs publics n’ont d’autre ambition que de contrôler une masse ouvrière qui croît au même rythme que l’industrialisation : à l’interdiction des grèves, des coalitions et de toute manifestation d’opposition politique, s’ajoutent une restriction de la liberté de la presse et l’interdiction des réunions de vingt personnes et plus.

Napoléon III, Huile sur toile d'Hippolyte Flandrin, 1861

Une reconnaissance sous contrôle

Dans ce contexte hostile au mouvement social, la mutualité fait figure d’exception. A la suite de l’échec de la loi du 15 juillet 1850, qui avait déjà tenté de légaliser les sociétés de secours mutuels par un régime d’approbation, Napoléon III adopte un décret le 26 mars 1852 qui jette les bases d’un mouvement mutualiste original, parfois qualifié de « mutualité impériale ». Le décret institue un nouveau statut pour les groupements mutualistes, la société « approuvée », qui leur permet d’élargir leurs domaines d’action à la retraite et de prétendre à des avantages matériels et financiers non négligeables : les sociétés approuvées peuvent notamment placer des fonds à la Caisse des dépôts et consignations à des taux avantageux ainsi qu’à la Caisse d’épargne pour la constitution de pensions de retraite. Leur sont aussi proposées des aides matérielles de la part des communes, tenues de leur fournir matériel et locaux nécessaires à leur fonctionnement. Pour finir, elles sont autorisées à gérer un patrimoine immobilier et bénéficient de tarifs préférentiels pour les obsèques.

Mais les contreparties de cette reconnaissance s’avèrent très lourdes : outre l’abandon de la gestion démocratique – les présidents ne sont plus élus, mais nommés par le préfet ou par l’Empereur au terme d’une enquête sur la moralité et les opinions politiques des candidats –, les sociétés de secours mutuels approuvées passent sous le contrôle des autorités : généralement créées à l’initiative du maire ou du curé, ces petits groupements, aux effectifs limités à 500 membres, n’ont pas le droit de se regrouper ni de coordonner leurs activités à l’échelon local, régional et encore moins au plan national. Reposant sur une base essentiellement géographique, et non plus professionnelle, ces sociétés sont désormais gérées par des conseils d’administration composés de notables, qui prennent le titre de membres honoraires : sans profiter des prestations mutualistes, ces derniers apportent leur caution financière et morale, dont ils se voient gratifiés par un système symbolique de médailles.

S’y ajoutent des mesures de surveillance des sociétés, qui peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet en cas de mauvaise gestion ou de non-respect des statuts, tandis qu’un compte-rendu détaillé de leurs activités doit être envoyé chaque année au ministère de l’Intérieur. Une Commission supérieure d’encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est également mise en œuvre, avec pour mission de « provoquer et encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels approuvée, veiller à l’exécution du décret de mars 1852 et préparer les instructions et règlements nécessaires à son application ».

© FNMF

Une physionomie métamorphosée

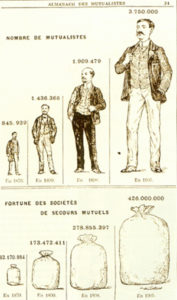

En dépit de ces lourdes contraintes, le statut napoléonien obtient un grand succès parmi les sociétés de secours mutuels : vingt ans après sa promulgation, les sociétés approuvées représentent plus de trois-cinquième du mouvement. Le reste est composé de sociétés « libres », présentes en particulier dans les corporations anciennement organisées. La législation impériale provoque par ailleurs un essor numérique sans précédent de la mutualité : de 2500 groupements rassemblant quelque 250 000 adhérents soit, avec leurs familles, 1,6 millions de personnes protégées (4,5 % de la population française) en 1848, il passe à 5700 sociétés, dont 4200 approuvées pour 670 000 adhérents et 110 000 membres honoraires en 1870.

© FNMF

Au-delà de cet essor des effectifs, c’est plus globalement toute la sociologie mutualiste qui se voit métamorphosée sous l’effet d’une « notabilisation », c’est-à-dire d’une reprise en main des sociétés par les classes sociales aisées. Conformément aux vœux de Napoléon III pour qui les sociétés de secours mutuels « ont le précieux avantage de réunir les différentes classes de la société, de faire cesser des jalousies qui peuvent exister entre elles, de neutraliser en grande partie le résultat de la misère en faisant concourir le riche volontairement par le superflu de sa fortune et le travailleur par le produit de ses économies à une institution où l’ouvrier laborieux trouve toujours conseil et appui »[1], ces dernières deviennent un lieu de rencontre entre les différentes classes sociales. Elles passent ainsi sous le contrôle des maires, des prêtres, des médecins et de l’ensemble des notables locaux. S’il s’agit, officiellement pour l’Empereur, de résoudre la question sociale et d’organiser la lutte contre la maladie, il vise également à exercer un contrôle serré sur les groupements mutualistes, et par ce biais sur la classe ouvrière.

En découle une volonté affichée de moralisation des adhérents, comme en témoignent les « certificats de bonnes mœurs » souvent requis pour l’admission dans une société et l’exclusion en cas de « maladies causées par la débauche ou par l’intempérance ». De même, la diffusion de pratiques, de rites et de cérémonies, censés renforcer la cohésion du groupe, ont marqué le mouvement mutualiste jusqu’à une date fort tardive, tels que les messes imposées aux adhérents lors des assemblées générales, les défilés sur la tombe des bienfaiteurs ou encore les processions, avec la bannière de la société.

Image bannière La Palisse FNMF

Cette reconnaissance de la mutualité et les faveurs dont elle fait l’objet de la part de l’empereur sont à l’origine de son éloignement du monde du travail et des associations ouvrières, victimes quant à elles des foudres du pouvoir et qui demeurent dans la clandestinité. Il faut attendre la fin des années 1860 pour que l’étau se desserre, à la faveur d’une sensible libéralisation du pouvoir impérial : après la loi Ollivier du 25 mai 1864 sur le droit de coalition, les chambres syndicales obtiennent un régime de semi-liberté en mars 1868. La mutualité perd alors ses attaches avec le monde ouvrier, qui se détourne d’un mouvement considéré comme « un pilier de l’ordre établi »[2] ; à l’inverse, classes moyennes et professions libérales deviennent ses principaux viviers de recrutement. Autrement dit, le décret impérial amorce une séparation durable entre les deux versants d’un même mouvement social, désormais divisé entre activités de prévoyance et de résistance.

Quoi qu’il en soit, le statut offert par Napoléon III ouvre une nouvelle page de l’histoire de la mutualité, en passe de devenir une force sociale non négligeable. Elle gagne notamment en efficacité dans la prise en charge des secours maladie grâce à des moyens sensiblement accrus, comme en témoigne la progression rapide des dépenses médicales dans les budgets mutualistes, qui passe de moins de 33 % dans les années 1850 à plus de 60 % en 1871. Il en va de même pour les dépenses pharmaceutiques qui connaissent une augmentation ininterrompue. Apparaissent également les premières œuvres sociales mutualistes qui contribuent à améliorer la prise en charge sanitaire des adhérents. Seul le domaine des retraites reste en retrait. A l’évidence, le décret impérial permet à la mutualité d’asseoir sa représentativité sociale, dans un contexte de lente démocratisation des soins.

[1] Introduction au décret de mars 1852.

[2] M. DREYFUS, Liberté, égalité, mutualité, op. cit.

À lire aussi dans cette rubrique

-

Des origines au Second Empire

-

Vers la républicanisation de la Mutualité

-

La mutualité à la rencontre de l’obligation (1910-1939)

-

De l’épreuve de la guerre au défi de la Sécurité sociale

-

Les Trente Glorieuses de la Mutualité (1950-1975)

-

La Mutualité face à la crise (1975-1990)

-

Problématiques contemporaines